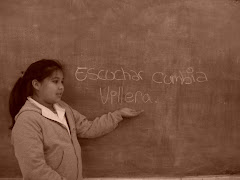

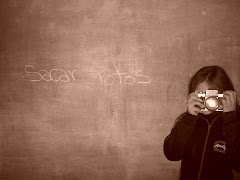

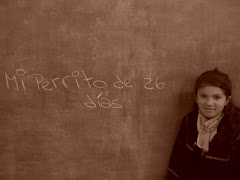

En abril de 2009 la Escuela de Experimentación en Cine y Fotografía comenzó el trabajo en la Escuela 147 con las profes de Lengua de séptimo grado. Intentamos entonces aprovechar el vinculo entre imagen y palabra para hacer hablar a las fotos y ponerle rostro a las letras. Contamos historias con fotos, salimos a mirar con otros ojos el barrio, analizamos las imágenes y editamos el material en la computadora. Pensamos al mirar y mirando nos pensamos de nuevo.

Hasta 1930, la prensa ilustrada reproducía fotos aisladas. Sin embargo, Stefan Lorant, director de la oficina de Berlín de

Hablamos de fotografía documental social cuando nos referimos a la documentación de las condiciones y del medio en el que se desenvuelve el hombre, tanto en forma individual como social. El fotoperiodismo se nutre de la fotografía documental y forma parte de ésta, siendo su consecuencia natural pero, a diferencia del documentalismo social, se interesa en aquellas situaciones, hechos o personajes que constituyen o son noticia. El documentalismo social interesa a la prensa cuando se asocia a un hecho relevante, circunstancial y de gran impacto en la sociedad. Todo acto fotográfico no es un acto documental, pero sí se podría concertar que toda fotografía puede leerse desde una perspectiva documental, si consideramos que responde a inquietudes, dudas, afirmaciones o negaciones a una época y a un contexto particular del creador.

Aunque el documentalismo social comparta las técnicas de realización con el fotoperiodismo, se interesa siempre por los espacios y condiciones de la sociedad. No está atado a lo circunstancial, constituye una reflexión, un intento de comprender y, naturalmente, de mostrar al hombre y sus circunstancias, teniendo como premisa la no manipulación de las situaciones. Henri Cartier- Bresson, uno de los más grandes fotógrafos del siglo, fundador junto a cinco fotógrafos independientes de la agencia Magnum en 1947, decía, casi excesivamente, al respecto, que “el fotógrafo tiene que respetar el ambiente, y sobre todo evitar el artificio que mata la verdad humana y también hacer olvidar la cámara y el que la manipula” .

Jacob A. Riis, un periodista del New York Tribune, fue uno de los primeros en recurrir a la fotografía como instrumento de crítica social para ilustrar sus artículos sobre las miserables condiciones de vida de los inmigrantes en los barrios bajos de Nueva York. Su primer libro, “Cómo vive la otra mitad”, aparece publicado en 1890. Más adelante, Lewis W. Hine, un sociólogo, entre 1908 y 1914 fotografiará niños, tanto durante su trabajo de doce horas diarias en campos y fábricas como en insalubres viviendas. Esas fotos generan un cambio en la legislatura sobre el trabajo de los niños. La fotografía actúa como un arma en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida de las capas pobres de la sociedad.

Fotografía documental II

Uno de los máximos exponentes de la fotografía documental es W. Eugene Smith, quien comenzó en la fotografía en 1933. El suicidio de su padre y el tratamiento dado del tema por la prensa lo llevaron a preocuparse y luchar por sentar las bases de un periodismo ético. De

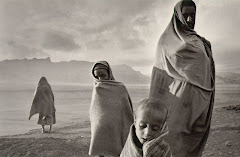

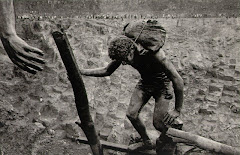

Actualmente es Sebastiao Salgado quien se destaca entre los fotógrafos documentalistas. En su libro “Workers”, desfilan uñas oscuras de obreros de todo el mundo y muestra los trabajos manuales que están desapareciendo. “Terra” es un documento incomparable sobre los penares de los trabajadores rurales brasileños, que eran los antiguos propietarios de las tierras y luego se convirtieron en jornaleros que trabajaron esas mismas tierras que les pertenecían. Más tarde fue el momento de “Éxodos” en donde contó el movimiento de poblaciones alrededor del globo.

En 1973, como fotógrafo free lance, publicó su primera obra. Salgado inició una carrera vertiginosa que lo posicionó entre las estrellas de la fotografía mundial y le garantizó la posibilidad de volcar en su tarea su preocupación social, política e ideológica. Fue así como, durante los últimos 25 años, el brasileño pasó por todos los lugares de conflicto, desde Vietnam hasta Sierra Pelada, capturando las imágenes más elocuentes y dramáticas sin caer en el golpe bajo ni la explotación de la miseria. Por el contrario, su trabajo ha logrado imponerse a las reglas de un fotoperiodismo veloz que, detrás del instante útil, suele ignorar la realidad de lo que está fotografiando. Lo que hace es fotografía documental. Por eso se toma el tiempo preciso para ir al lugar y entender lo que allí está sucediendo, para identificar en toda su complejidad la realidad que quiere fotografiar. Como método de trabajo, Sebastiao Salgado prefiere el tiempo a la rapidez y no gatilla su cámara hasta conseguir eso que llama integración con el entorno.

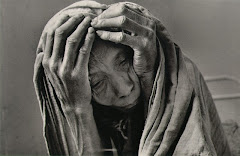

En Argentina es hoy Adriana Lestido quien lleva adelante un riguroso trabajo documental centrado en la temática de la mujer desde distintos ángulos. Con tenacidad de arqueóloga rescató, a través de su mirada, esos espacios íntimos destinados a perderse en la marea del tiempo. Se internó en otras vidas para indagar en ellas eso que había perdido, una emoción primera que la ligara a la vida como un nudo más entre las generaciones.

Sólo cuenta historias desde sus sentimientos, desde las cosas suyas que se despiertan como resultado de la experiencia, de la combinación de las experiencias de los protagonistas y ella. Así se deja llevar en el viaje que significa un trabajo, para irse revelando, acercándose a eso desconocido que, con suerte, cobra sentido final.

Su primer trabajo maduro fue “Mujeres Presas”. La muestra arrastró, intacta, la misma crudeza que Lestido padeció durante el año en que las fotografió y compartió sus vidas, presa ella también con sus “presitas”, con las que pasó noches en la cárcel y noches en las que veía desde su cama, pinchadas a la pared, a la espera de que hablaran, de que los vacíos entre las imágenes terminaran de completar ese relato sobre el desamparo.